今回の例会は、学期末にもかかわらず、茨木市・守口市・門真市・交野市・枚方市など市外の方もふくめ、9名が参加しました。

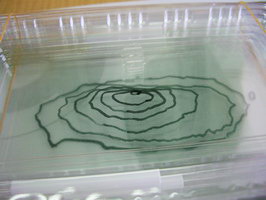

始めに、茨木のOさんが、弁当パックのフタを利用した立体地形図の紹介をしました。透明なフタに一枚ずつ地形図の等高線をマジックで記入します。従来はOHPシートでしたが、入手が簡単で値段も安く、何よりもフタなので重ねたときにずれないという利点があります。立体感を強調するために、フタとフタの間にストローを入れると、より立体的に見ることが出来ます。手間なのは、容器からフタだけを切り離す作業です。Oさんは、学年の分を切り離したそうです。一人に7〜8枚として、凄い作業ですね。下の部分も、プラバンに使用できますので、これはオススメです。

また、針金入りのひも(?)を使った指輪も見せてもらいました。指の部分を平べったくしたままのケースはよく聞きますが、ねじってあったのでリアル感ありました。

世話人のSさんは、パワーポイントを使った実践例の紹介です。PCとプロジェクタでプレゼンだけというのが多いのですが、Sさんは、新聞づくりのソフトとしての活用です。自由研究や修学旅行のまとめをパワーポイントで新聞にしてしまうというものです。彼の職場には模造紙大にプリントアウトできるプロッタがなぜかありますので、ポスターセッションも手軽にできるというわけです。何か違った取り組みをしようとしたら、モノと消耗品代が必要ですね。府の研究発表会でも発表するようです。

うわさのWさんは、オモシログッズの紹介です。コインを落とすと、螺旋状に容器の壁を回りながら下に落ちていくというモノです。何十年か前に中学の力学(落下)の実験の原理をサークルの例会で聞きましたが、その原理を使ったコイン選別器です。そんなものが販売される時代になったのですね。入口にはりつけておいて、キーをさして回すとメロディーが流れるグッズ。また、Wさんのコレクションともいうべきフィギュア、今回はけものや魚の体内の部位の名前がわかるもの。本当に色々なモノがありますね。

Wさんの今回のメインは、科学誌の歴史です。国内で発行された科学誌(子どもの科学など)の実物紹介やその歴史的考察です。印刷技術の発達や時代を反映しているのが、Wさん作成の年表をみると一目瞭然です。これだけで凄い研究だと思うのですが。本人は趣味と言ってますが、足であるいてこれだけのものを蒐集するのは、たいへんなことだと思います。実物の科学誌以外にも資料のレプリカなど、授業にも使えるモノが沢山紹介されました。

事務局の谷は、おみやげの「吹き上げ」「ベンハムのコマ」の紹介と授業のネタ「大地のドラマ」の紹介をしました。6年の理科で大地の働きというのがありますが、教科書の写真だけでは不十分ですので、また、ネットの画像は粗いので、山岳関係のCDや写真集を急遽買い集め、パネルにしたりして授業に使いました。また、プレートの潜り込みや褶曲・断層のイメージづくりに、ホームセンターで集めたゴム版や大理石のマウスパッド、カラーお手ふきの5〜6色いりなどが役立ちました。